夜勤明けで疲れ果てているのに、洗濯物は山積み。家族との約束は後回しになり、自分の時間なんて取れるはずもない—。

医療職として働く皆さんは、こんな状況に心当たりがありませんか?

患者さんのケアに全力を注ぐ私たち医療職。しかし、不規則な勤務体系の中で家庭生活との両立に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、理学療法士としての経験から、不規則勤務の中でも機能する「生活の軸」の整え方をご紹介します。単なる時間管理術ではなく、実践的な日常設計の方法をお伝えします。

医療職の現実:私たちが直面している課題

医療現場で働く私たちの生活は、一般的な9時5時の仕事とは大きく異なります。特に以下のような影響を日々感じていませんか?

身体への影響

夜勤と日勤の切り替わり、オンコール対応による中途覚醒…。こうした不規則な生活は体内時計を混乱させ、深い睡眠(ノンレム睡眠)の質を低下させます。「十分に寝たはずなのに疲れが取れない」という経験はありませんか?

これは、回復に必要な質の高い睡眠が確保できていないサインかもしれません。慢性的な疲労は免疫機能の低下や注意力散漫を引き起こし、長期的には健康リスクにもつながります。

心への負担

「今日はどんな緊急対応があるだろう」「予定通りに帰れるだろうか」。こうした予測不可能性によるストレスは、知らず知らずのうちに心に負担をかけています。

さらに、複雑な医療判断を日常的に行う私たちは、プライベートでも数多くの決断を迫られることで「決断疲れ」を起こしがち。「何を夕食にするか決めるのすら面倒に感じる」日があるとしたら、それは決断疲れのサインかもしれません。

人間関係への影響

「また子どもの行事に参加できなかった」「友人との約束をキャンセルすることが増えた」。こうした経験は、大切な人間関係に影響を与えかねません。

特に子どもの学校行事や家族の記念日など、固定された日程の行事への参加が難しくなることで、家族との関係性にストレスが生じることもあります。

「生活の軸」とは?

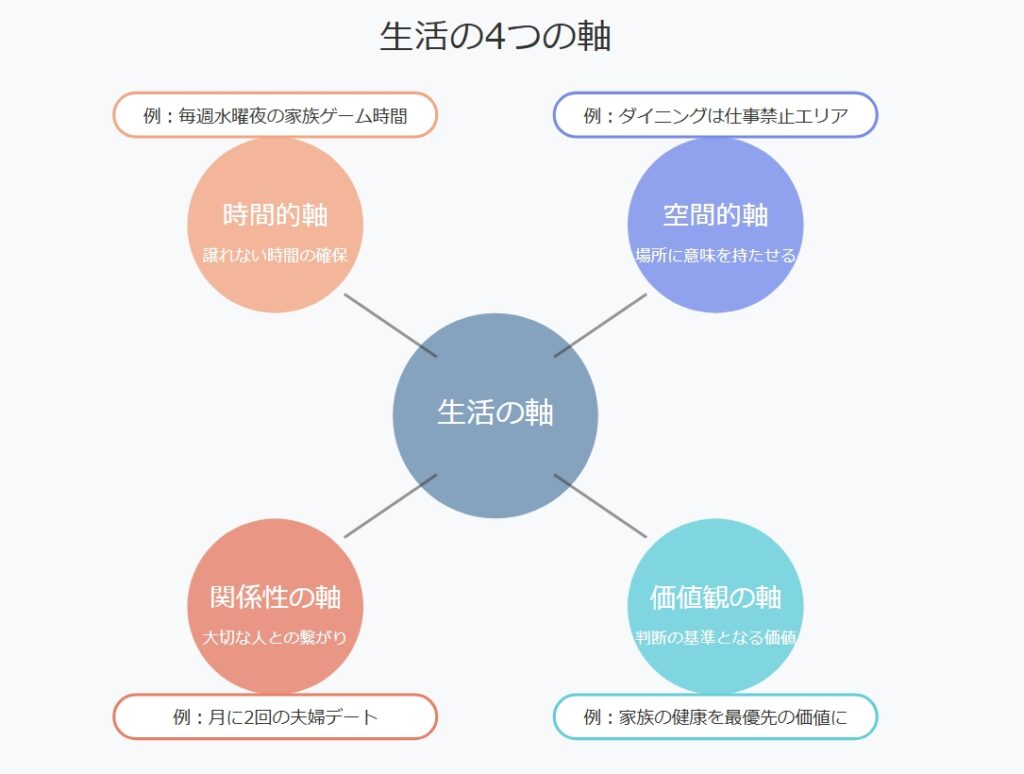

こうした課題に対応するのが「生活の軸」という考え方です。これは単なるスケジュール管理ではなく、不安定な環境でも安定を保つための構造的なアプローチです。

時間的軸:あなたの生活の骨格

人生で「絶対に譲れない時間」を明確にし、それを守り抜く仕組みを作ります。例えば、どんなに忙しい日でも確保する「自分時間」や、家族との「聖域の時間」がこれに当たります。

医療職のAさんは、毎週水曜日の夜を「家族ゲーム会議」の時間として設定。この日は原則として仕事の持ち帰りをせず、家族と一緒にテレビゲームを楽しむことで、一週間の疲れをリセットしているそうです。

空間的軸:場所に意味を持たせる

「ここは仕事をしない場所」「ここは家族との対話の場所」など、空間に明確な意味付けをすることで、メリハリのある生活を作ります。

訪問看護師のBさんは、自宅のダイニングテーブルでは仕事関連の書類を広げないルールを設定。「食事と会話のための神聖な場所」と位置づけることで、仕事とプライベートの境界を明確にしているそうです。

関係性の軸:大切な人との繋がりを守る

重要な人間関係を特定し、それらを優先的に維持する仕組みを作ります。「量より質」の関わりを意識することがポイントです。

救急医のCさんは、不規則な勤務の中でも月に2回は「夫婦デート」の時間を確保。短時間でも質の高い対話の時間を持つことで、関係性を深める機会を意図的に作っています。

価値観の軸:あなたの判断基準

「自分や家族にとって本当に大切なもの」を明確にし、それを基準にした意思決定を行います。例えば「健康」が価値観の軸なら、忙しい時こそ睡眠や運動を優先するという判断になります。

理学療法士のDさんは「家族の健康と成長」を最優先の価値観として設定。仕事の誘いや副業の機会があっても、この価値観に照らして判断することで、迷いが少なくなったと言います。

実践的アプローチ:明日から始められる生活設計

では、具体的にどのように「生活の軸」を整えていけばよいのでしょうか?医療職の特性を踏まえた実践的なアプローチをご紹介します。

1. コアタイムを設定し、徹底的に守る

不規則勤務であっても、「絶対に確保する時間」を設定しましょう。ここで大切なのは、「あなたと家族にとって何が最も大切な時間か」を明確にすることです。

家族会議で本音を引き出す

「私たちにとって、一緒に過ごす時間で最も価値があるのはどんな時間?」という問いを家族で話し合ってみましょう。

ある家庭では「夕食の時間」が最も重要かもしれませんが、別の家庭では「週末の外出時間」が最優先かもしれません。正解はありません。あなたの家族にとっての「譲れない時間」を見つけることが重要です。

質にこだわる

単なる「一緒にいる時間」ではなく、「どのような質の時間を過ごしたいか」を具体化しましょう。

例えば「全員がスマホから離れ、会話に集中する時間」「身体を動かして一緒に活動する時間」など、時間の過ごし方にも焦点を当てることで、限られた時間でも満足度を高められます。

具体例

- 家族との食事時間:週3回は19:00-20:00を家族の夕食時間として確保し、この時間は原則として仕事の電話にも出ない、SNSも見ないなどのルールを設ける

- 子どもの特別な時間:子どもの年齢や性格に合わせた特別な時間を設定(小学生なら宿題を一緒にする時間、思春期なら週末の特定の時間に二人きりで会話するなど)

- 伴侶との対話時間:子どもが就寝した後の30分間など、パートナーとの対話に集中する時間を設ける

- 自分自身のための時間:早朝の30分間の瞑想や読書時間など、自己ケアの時間も「コアタイム」として設定

重要なのは、これらの時間を可能な限り「聖域化」し、業務都合で侵食されないよう意識的に保護すること。そして半年に一度くらいのペースで「この時間は守れているか」「別の時間を優先すべきではないか」という見直しをすることです。

2. 日常をルーティン化し、勤務に合わせて組み替える

毎日同じ時間に行う必要のない活動を特定し、柔軟に組み替え可能な「モジュール」として捉えましょう。これにより、勤務シフトに合わせて生活パターンを調整しやすくなります。

家事の効率化:テクノロジーを味方につける

洗濯の最適化

- 乾燥機付き洗濯機の活用:天候や時間帯に関係なく洗濯サイクルを完結できるよう、乾燥機能付き洗濯機への投資を検討。初期コストは高いものの、時間的自由度が大幅に向上します。

- 洗濯頻度の最適化:下着や肌着は毎日、外出着はシーズンや素材に応じて2-3回着用後に洗濯するなど、必要最低限の洗濯で清潔を保つルールを作りましょう。

- 仕分けの簡素化:洗濯ボックスを色別・素材別に用意しておき、家族全員が自然と分類できる仕組みを作ります。

掃除システムの構築

- ロボット掃除機の戦略的活用:帰宅前にタイマーセットで作動させるなど、不在時間を活用した掃除の自動化を図りましょう。

- 「触るだけ掃除」の習慣化:何かに触れるたびに少し整える習慣(例:洗面台を使ったら水滴を拭く)を家族全員で共有。

- ゾーン別掃除計画:家を複数のゾーンに分け、週に1-2ゾーンだけ集中的に掃除することで、全体的な清潔さを維持しながらも一度の負担を軽減。

食器洗い・キッチン管理

- 食洗機の効率活用:食洗機使用時の「詰め方のルール」を家族で共有し、容量の最大化を図ります。

- 調理器具・食器の最小化:本当に必要な調理器具・食器のみを厳選し、洗い物の量自体を減らす工夫を。

- 「使ったらすぐ洗う」の原則:調理中に使ったボウルや道具をその場で洗う習慣をつけることで、後片付けの負担を分散。

身だしなみ・健康管理:必要最小限に絞る

効率的なスキンケア

- 多機能アイテムの活用:化粧水・美容液・乳液の機能を一体化した製品の採用で、ステップ数を削減。

- 朝晩の必要最小限ルーティンの確立:忙しい日でも必ず行う「最低限のケア」と、時間のある日に行う「プラスアルファのケア」を明確に分けておきましょう。

効果的な運動習慣

- 「隙間時間」の活用:通勤中の階段利用、患者宅訪問時の徒歩移動など、日常に組み込める運動要素を意識。

- 高強度インターバルトレーニング(HIIT)の活用:10-15分の短時間でも効果的な運動方法を取り入れましょう。

情報管理:デジタルの力を借りる

デジタルデータの一元管理

- クラウドサービスの戦略的選択:家族で共有すべき情報(カレンダー、買い物リスト、家計情報など)に最適なクラウドサービスを選定。

- 情報アクセスの簡素化:スマートフォン、タブレット、PCなど、どのデバイスからでも同じ情報にアクセスできる環境を整えましょう。

実用的な書類管理システム

- カテゴリ別ファイリング:保険、税金、医療、教育など、カテゴリごとにファイルを分け、検索性を高めます。

- 定期的なデジタル化:重要書類はスキャンしてデジタル保存し、原本は最小限の保管に留める工夫を。

最終的な目的は「時間創出」です。効率化で生まれた時間を、本当に価値のある活動に充てることを意識しましょう。

3. 食事管理:栄養と時短の両立

不規則な勤務でも実践できる食事戦略を構築することは、健康維持と時間節約の両立において非常に重要です。

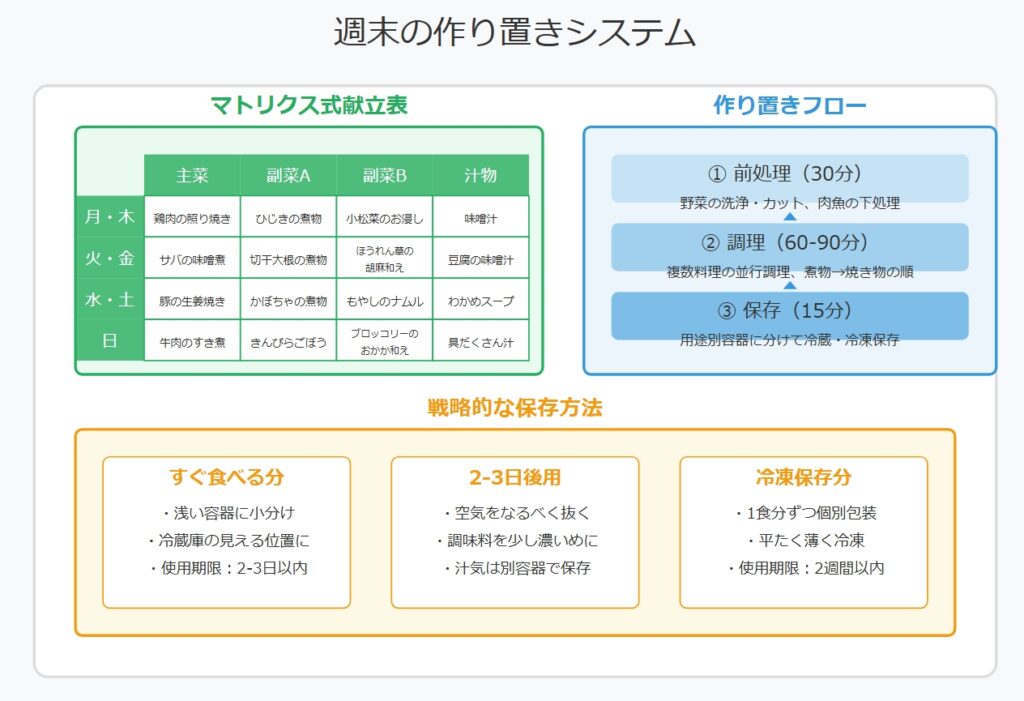

週末の作り置きシステム

効率的な献立計画

「マトリクス式」献立表の活用がおすすめです。主菜×副菜のマトリクスを作成し、様々な組み合わせが可能なメニューを計画しましょう。

例えば、鶏肉の照り焼き、サバの味噌煮、豚の生姜焼きといった主菜と、ひじきの煮物、ほうれん草のおひたし、切干大根の煮物などの副菜を組み合わせられるようにします。

効率的な作り置き手順

「前処理→調理→保存」の流れを最適化しましょう。食材の一括洗浄・カット後、複数料理を並行調理し、最後に適切な容器に分けて保存するという流れが効率的です。

2時間の作り置き時間を事前に区切っておき(例:30分で野菜カット、45分で主菜調理、30分で副菜調理、15分で片付け)、効率よく進められるようにすると良いでしょう。

戦略的な保存方法

用途別保存を徹底しましょう。「すぐ食べる分」「2-3日以内に食べる分」「冷凍保存分」を明確に分け、適切な容器に保存します。

特に冷凍保存の場合は、1食分ずつ個別包装することで、必要な分だけ解凍できるようにする工夫が効果的です。

緊急時の食事対応

5分以内で完成する栄養補給パターン

- 「完全栄養」レトルト食品のストック:栄養バランスが考慮された高品質なレトルト食品を常備

- 冷凍おにぎり・サンドイッチの活用:手作りしたものを個別包装して冷凍しておくと、急な勤務変更時にも対応可能

- 栄養価の高いスムージーのレシピストック:冷凍フルーツ、プロテインパウダー、ナッツバターなどを組み合わせた5分で作れるスムージーのレシピを数種類用意

非常時の外食・中食戦略

- 栄養バランスの良いテイクアウト店リスト:自宅や職場周辺で、健康的な食事を提供している店舗をリストアップ

- コンビニでの最適な食品選択リスト:コンビニでもバランスの良い食事ができるよう、タンパク質、食物繊維、良質な脂質を含む商品を事前に調査

4. 家計管理:お金の流れをシステム化

家計管理も生活の重要な軸のひとつです。しかし平日の休みがなかったり、不規則な勤務により「管理する時間」の確保が難しいこともあります。

収入の自動振り分けシステム

複数口座の戦略的活用

- 「生活費口座」:日常の支出(食費、光熱費など)に充てる口座

- 「固定費口座」:定期的な支払い(家賃、保険料、各種サブスクリプションなど)専用の口座

- 「積立口座」:将来の大型支出や緊急時のための貯蓄口座

給与が入ったら、事前に決めた比率で自動的に振り分けるよう設定しておきましょう。例えば、収入の50%を生活費口座、30%を固定費口座、20%を積立口座に振り分けるといった具合です。口座を振り分けるのが難しければ給料を下ろしてきた時に封筒などに振り分けていくのも良いと思います。

自動引き落としの最適化

固定費の支払い日を給与日直後に集約することで、残高不足のリスクを減らす工夫も効果的です。クレジットカードの支払いも含め、可能な限りすべての引き落としを固定費口座から行うよう設定しましょう。

年間必要経費の計画

年間支出カレンダーの作成

1年間の予測可能な臨時支出(自動車税、固定資産税、子どもの習い事の年会費など)をカレンダー形式でまとめ、可視化しましょう。それぞれの支出に対して、いつまでにいくら準備する必要があるかを逆算し、毎月の積立額を算出します。

予備費の戦略的設定

年間予算の5-10%程度を「予備費」として確保しておくことで、想定外の出費にも対応できるようにしましょう。特に医療職は患者対応中の事故(例:患者宅での物損など)のリスクもあるため、職業特有のリスクも考慮した予備費設定が重要です。

将来に向けた積立システム

目的別積立の明確化

- 「家具家電更新費」:テレビ、冷蔵庫、洗濯機など、主要家電の平均寿命を考慮し、計画的に更新資金を積み立てる

- 「自動車関連費」:車検、税金、維持費、将来の買い替え費用まで含めた総所有コストを算出し、毎月一定額を積み立てる

- 「住宅メンテナンス費」:持ち家の場合、5-10年ごとに必要になる修繕費用を見越した積立も重要

教育費の長期計画

子どもの年齢から逆算し、教育の各段階(幼稚園・保育園、小学校、中学校、高校、大学)で必要となる費用を試算。教育資金の積立は、比較的安全性の高い金融商品と、成長性を期待できる商品をバランスよく組み合わせるのが一般的です。

レジャー・趣味のための積立

「旅行資金」「趣味活動費」「特別行事費」など、楽しみのための資金も計画的に積み立てることで、精神的な余裕が生まれます。

このようなシステム化により、「お金のことを常に考える」という精神的負担から解放され、限られた自由時間を金銭的心配なく楽しむことができます。家計管理アプリや自動振り込みの活用も効果的です。

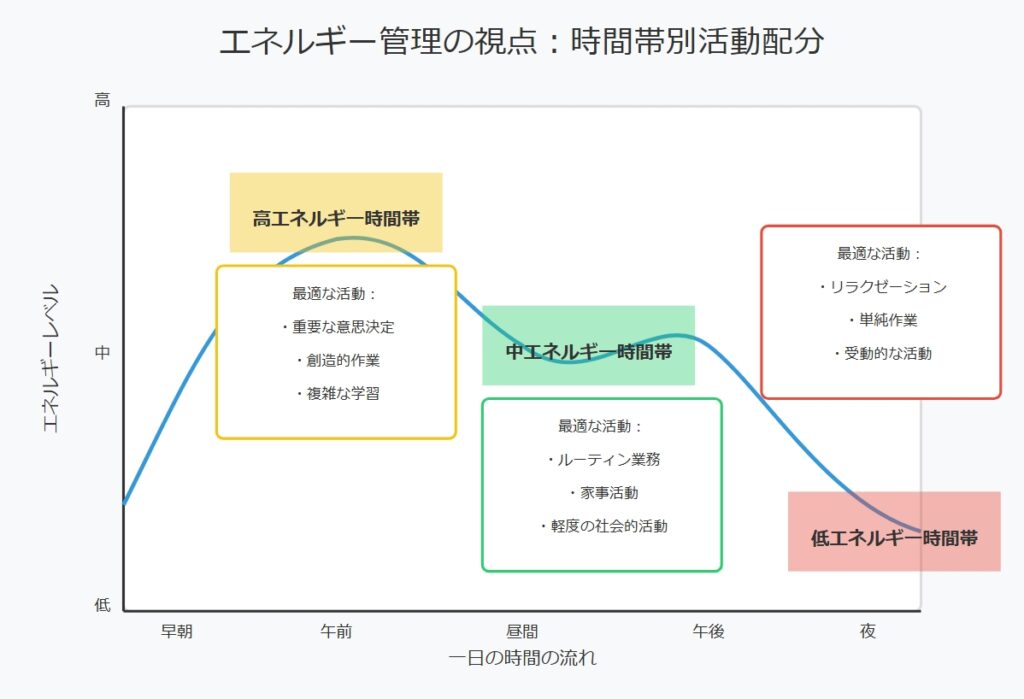

5. エネルギー管理:疲れ知らずの生活設計

時間だけでなく、自身のエネルギーレベルを考慮した活動計画を立てることも、持続可能な生活設計の重要な要素です。

自分のエネルギーパターンを知る

エネルギーのリズムを可視化する

1週間程度、時間帯ごとの体調や集中力、気分などを5段階で記録し、自分のエネルギーリズムを可視化してみましょう。

「朝型」「夜型」という単純な二分法ではなく、日中のエネルギー変動も含めた詳細なパターンを把握することが大切です。勤務シフトによるエネルギーパターンの変化も記録し、シフト別の対応戦略を立てましょう。

エネルギー消費の要因を分析する

どのような業務や活動が特にエネルギーを消費するかを分析します。例えば、複雑な医療判断、感情労働の強い患者対応、長時間の立ち仕事などはエネルギー消費が大きいかもしれません。

逆に、どのような活動がエネルギーを回復させるかも把握しましょう。自然の中での散歩、創造的活動、友人との対話など、あなたを充電してくれる活動を特定することが重要です。

エネルギーレベル別の活動配分

高エネルギー時間帯の最適活用

- 重要な意思決定:仕事内容の見直し、家族との重要な話し合い、キャリア計画の検討など

- 創造的作業:仕事関連の研究活動、新しい治療プログラムの開発、専門的な文書作成など

- 複雑な学習:仕事技術の習得、専門的な論文の読解、資格取得のための学習など

これらの活動は、自身が最も集中力が高く、頭がクリアな状態で行うことが効率的です。多くの場合、始業直後の2-3時間、または十分な休息を取った後の時間帯が適しています。

中エネルギー時間帯の活用法

- ルーティン業務:カルテ記入、報告書作成、定型的な患者対応など

- 家事活動:料理、洗濯、掃除などの基本的な家事

- 軽度の社会的活動:同僚とのカジュアルな会話、子どもの宿題の確認など

これらの活動は、ある程度の注意力は必要ですが、創造性や高度な判断力は要求されないため、エネルギーが中程度の時間帯に配分するのが効率的です。

低エネルギー時間帯の過ごし方

- リラクゼーション活動:軽い読書、瞑想、入浴など

- 単純作業:メールの整理、書類の分類、簡単な片付けなど

- 受動的な活動:音楽鑑賞、リラックスした会話、気軽なエンターテイメントの視聴など

エネルギーが低下している時間帯には、無理に複雑な作業を行わず、回復を優先するか、最小限の集中力で行える活動に限定することが重要です。

家族との計画づくり:みんなで描く未来図

医療職の不規則な勤務体系においても、家族と共に長期的な展望を持ち、計画的に生活を設計することは、家族の絆を深め、生活の質を高める上で非常に重要です。

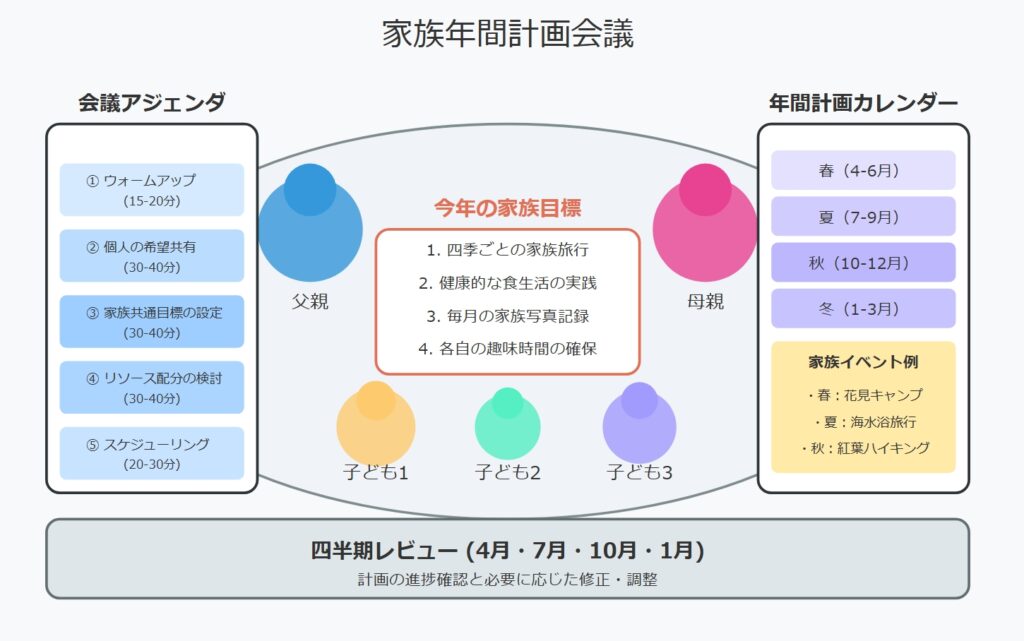

年に一度の「家族年間計画会議」

家族全員の希望や目標を共有し、一年の大きな方向性を定める特別な時間を設けましょう。この会議は単なる形式的なものではなく、家族の価値観や優先事項を擦り合わせ、限られたリソース(時間、お金、エネルギー)をどう配分するかを共に決める重要な機会です。

会議の開き方

- 準備段階

- 開催時期:年始(1-2月)または年度始め(3-4月)が適しています

- 開催環境:リラックスした雰囲気で、十分な時間(2-3時間程度)を確保。家族全員が参加できる日程を選びましょう

- 事前準備:家族それぞれが「今年やりたいこと」「達成したい目標」を考えてくるよう依頼。子どもにも年齢に応じた形で参加してもらいます

- 会議の流れ

- ウォームアップ(15-20分):前年の思い出や良かったことを共有し、ポジティブな雰囲気を作りましょう

- 個人の希望共有(30-40分):家族一人ひとりが今年の希望や目標を発表。発表中は他のメンバーは質問のみで、評価や判断はしないというルールを設けると良いでしょう

- 家族共通目標の設定(30-40分):個人の希望を踏まえつつ、家族として達成したい2-3つの目標を話し合って決めます

- リソース配分の検討(30-40分):設定した目標に対して、どれくらいの時間、お金、エネルギーが必要かを概算し、実現可能性を検討

- スケジューリング(20-30分):カレンダーを見ながら、主要なイベントの日程調整を行います

- 記録と可視化

- 会議の内容はデジタルまたは紙のノートに記録し、家族全員がアクセスできるようにしましょう

- 主要な目標やイベントは家族共有のカレンダーに入力します

- 視覚的な「家族年間計画表」を作成し、リビングなど目につく場所に掲示すると効果的です

子どもの参加を促す工夫

子どもの年齢や発達段階に応じて、会議への参加方法を工夫しましょう。

- 幼児期(3-6歳):絵を描いたり、シールを貼ったりする形で「やりたいこと」を表現してもらいます

- 小学生低学年:簡単なワークシートを用意し、「行きたい場所」「やってみたいこと」などを書いてもらう

- 小学生高学年〜中学生:自分の意見や希望を言語化する練習として、事前に考えをまとめてくるよう促しましょう

- 高校生以上:より具体的な目標設定や計画立案に参加してもらい、家族の一員として責任ある役割も担ってもらいます

子どもが家族会議に参加することで、「家族の一員である」という所属感が育まれるとともに、将来的な自立心や計画性の育成にもつながります。

定期的な見直しで軌道修正

年間計画を立てただけでは不十分。定期的に進捗を確認し、必要に応じて計画を調整することが重要です。特に医療職の場合、勤務体系の変更や緊急対応などで予定が変わることも多いため、柔軟な対応力が求められます。

四半期レビューの実施

3ヶ月ごと(4月、7月、10月、1月など)に1時間程度の短いレビュー会議を設けましょう。設定した目標の進捗状況、予定していたイベントの実施状況を確認し、必要に応じて計画を修正します。

勤務変更や緊急対応などで計画が実行できなかった場合も、自責や他責にせず、客観的に状況を評価することが大切です。「完璧な実行」ではなく「柔軟な適応」を重視しましょう。

日常的なコミュニケーションツールの活用

- 家族共有カレンダーの活用:Googleカレンダーなどのデジタルツールを使い、家族の予定を一元管理しましょう

- 家族チャットグループの活用:LINEやSlackなどのチャットツールを使い、日々の小さな調整や情報共有を行います

- 物理的な「家族ボード」の設置:デジタルツールと併用して、キッチンや玄関など目につく場所に物理的な予定表や伝言板を設置するのも効果的です

家庭の一週間モデル:理想の日常

家族構成によって理想的な生活設計は異なりますが、不規則勤務と家庭生活を両立させるための一週間モデルを見てみましょう。

基本設計例

コアタイムの設定

- 平日19:00-21:00を家族時間として確保

- 19:00-20:00:家族での夕食時間(スマートフォンや仕事の電話は原則禁止)

- 20:00-21:00:子どもとの質的時間(宿題補助、読み聞かせ、会話など)

- 勤務の都合でこの時間に間に合わない日は、事前にパートナーと子どもに伝え、代わりの「家族時間」(例:翌朝の特別な朝食タイムなど)を設けることをルール化しています。

- 土曜日または日曜日の午前中(9:00-12:00)を家族アクティビティタイムとして確保

- 週替わりでアクティビティを計画(公園散歩、博物館訪問、料理作り等)

- 天候や体調に応じた代替案も事前に用意

- 休日出勤がある場合は、もう一方の休日に振り替えるか、平日の勤務終了後に短時間でも特別な活動を入れるようにします。

- 個人の「充電時間」の確保

- 早朝6:00-6:30:瞑想または読書の時間

- 週に1回、平日の夜に2時間の「個人趣味時間」を確保

- これらの時間は自己ケアとして優先し、パートナーとも互いのこの時間を尊重することを約束しています。

交代制要素の組み込み

- 朝型・夜型の2パターンの家事ルーティンを用意

- 朝型パターン(早出勤務の場合):前夜に準備を完了し、朝は最小限の作業のみ

- 夜型パターン(遅出勤務の場合):朝に洗濯や掃除を済ませ、夕食準備は帰宅後に

- これにより、勤務シフトに関わらず家事が回るようになっています。

- 調理の効率化とバックアッププラン

- 週末に3-4種類の主菜・副菜を作り置き

- 忙しい日のための15分クイックメニューのレパートリー化

- 緊急時のための栄養バランス考慮済みの冷凍食品ストック

- 食事の質を維持しながらも、状況に応じて調理時間を調整できるようにしています。

非交渉事項の明確化

- 週1回の家族会議(日曜夜19:00-19:30)

- 翌週の予定確認と調整

- 各自の要望や課題の共有

- 特別なイベントの計画立案

- 30分という短い時間に限定することで、効率的な情報共有を実現しています。

- 月2回の夫婦デート(第2・第4金曜日夜)

- 子どもは定期的に祖父母に預ける手配

- 外食またはリビングでの特別な食事と対話

- 家事や子育てではなく、パートナーとしての時間を意識

- この時間は仕事の話題は最小限に留め、関係性の維持・発展に焦点を当てています。

緊急時対応計画

急な呼び出しや勤務変更に対応するための計画も重要です。以下はその具体例です。

バックアッププランの策定

- 子どものケア体制

- 優先順位1:パートナー(互いの勤務シフトを調整)

- 優先順位2:祖父母(遠方の場合は移動時間も考慮)

- 優先順位3:信頼できる近隣の方や友人(事前に協力依頼)

- 優先順位4:有料のベビーシッターサービス(登録済み)

- これらの選択肢を事前に整理し、連絡先や手順書をまとめたファイルを用意します。

- 食事の緊急対応

- 冷凍ストックの活用方法と解凍手順の明示

- テイクアウト店のリストと連絡先

- 簡易調理キットの常備

- 家族の誰もが対応できるよう、手順書をキッチンの見えるところに貼りましょう。

成功のためのマインドセット:完璧を目指さない

生活設計の技術的側面だけでなく、それを継続的に実践していくための心理的基盤も重要です。

「良好な平均値」思考を持つ

個々の日や週の成功・失敗ではなく、月単位・季節単位での全体的なバランスを評価しましょう。例えば、「平日の家族夕食は70%達成できれば成功」というように、現実的な達成率を設定すると、心理的な負担が軽減されます。

特に調子の良い日には少し多めに行動し、調子の悪い日には最低限に留めるという変動幅を許容する考え方を身につけることが大切です。

「最適解」ではなく「満足解」を追求する

すべての選択肢を検討して最良のものを選ぶ「最適化」思考ではなく、「これで十分良い」と判断できる「満足化」思考を身につけましょう。

例えば、食事は「栄養的に完璧」を目指すのではなく、「主食・主菜・副菜がバランス良く含まれている」という基準で判断する。日々の決断疲れを防ぐため、多くの日常的選択に対しては「まあこれで良い」と割り切る習慣を育てることが重要です。

「自己許容」を習慣化する

完璧にできなかった時に自分を責めるのではなく、「状況を考えれば良くやった」と自己を肯定する習慣を身につけましょう。自分自身に対する内的な会話(セルフトーク)を意識的にポジティブなものに変えていく練習が効果的です。

特に厳しい自己批判に陥りがちな時は「もし友人が同じ状況だったら、どんな言葉をかけるか」と考えることで、自己への共感力を高めることができます。

おわりに:生活の質を高めるために

不規則な勤務体系は変えられない現実かもしれませんが、その中でも生活の質を高める方法は確かに存在します。「生活の軸」を意識的に設計し、維持することで、仕事と私生活の調和をより高いレベルで実現できるでしょう。

本稿で紹介した方法は、決して完璧な解決策ではなく、各家庭の状況や価値観に合わせてカスタマイズすべき基本的なフレームワークです。重要なのは、「理想の生活」を追求するのではなく、「現実の中での最良の生活」を実現するという視点です。

仕事を一生懸命することも大事ではありますが、自分自身や家族へのケアも重視する必要があります。それは単なる「ワークライフバランス」以上の、人生全体の充実と意義に関わる重要な課題です。

日々の小さな工夫と意識的な生活設計が、長期的には大きな違いを生み出します。完璧を求めず、「十分に良い」を積み重ねていく姿勢こそが、家庭の生活の質を高める鍵なのではないでしょうか。