はじめに

前回の記事では、「やりたいことを実現する」ための基本的な方法に関わる5つの能力(自己認識力、計画立案能力、実行機能、レジリエンス、メタ認知能力)について解説しました。今回は、「何を使って目標を達成するか」に関わる「スキル層」の5つの能力に焦点を当てます。理学療法士と看護師である私たちが、3児の親としての経験も踏まえて、これらの能力の基本と応用についてわかりやすく説明します。

スキル層の能力とは何か

スキル層の能力とは、具体的な課題に取り組むときに使う「道具」のようなものです。例えば、ピアノを弾きたいという目標があるとき、「どうやって練習するか」が基本能力(HOW層)、「どんな技術を使うか」がスキル層(WHAT層)に当たります。

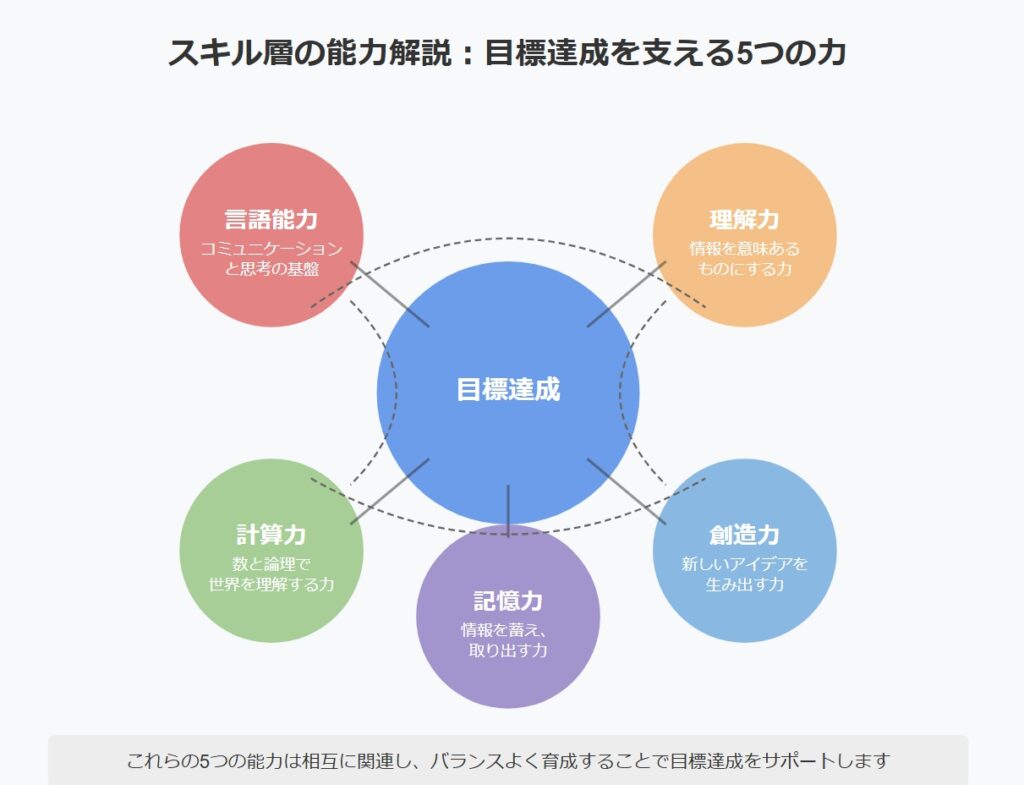

このスキル層には、主に次の5つの能力があります:

- 言語能力:言葉を理解し表現する力

- 理解力:情報の意味をつかむ力

- 計算力:数や量を扱う力

- 創造力:新しいアイデアを生み出す力

- 記憶力:情報を覚えて思い出す力

これらの能力は、学校の勉強だけでなく、日常生活のあらゆる場面で使われる大切な力です。

言語能力:コミュニケーションと思考の基盤

言語能力とは

言語能力は、言葉を理解し、自分の考えを表現する力です。単に話したり読んだりする技術だけでなく、思考そのものを形づくり、他の人とつながるための重要な能力です。

言語能力の要素

言語能力は次のような要素から成り立っています:

- 聞く・読む力:他者の言葉の意味をつかむ力

- 話す・書く力:自分の考えや気持ちを言葉で伝える力

- 語彙力:知っていて使える言葉の量

- 文法理解:言葉の組み立て方のルールを理解する力

- 場面に応じた言葉遣い:状況に合わせて言葉を使い分ける力

子どもの言語発達

言語能力は次のように発達していきます:

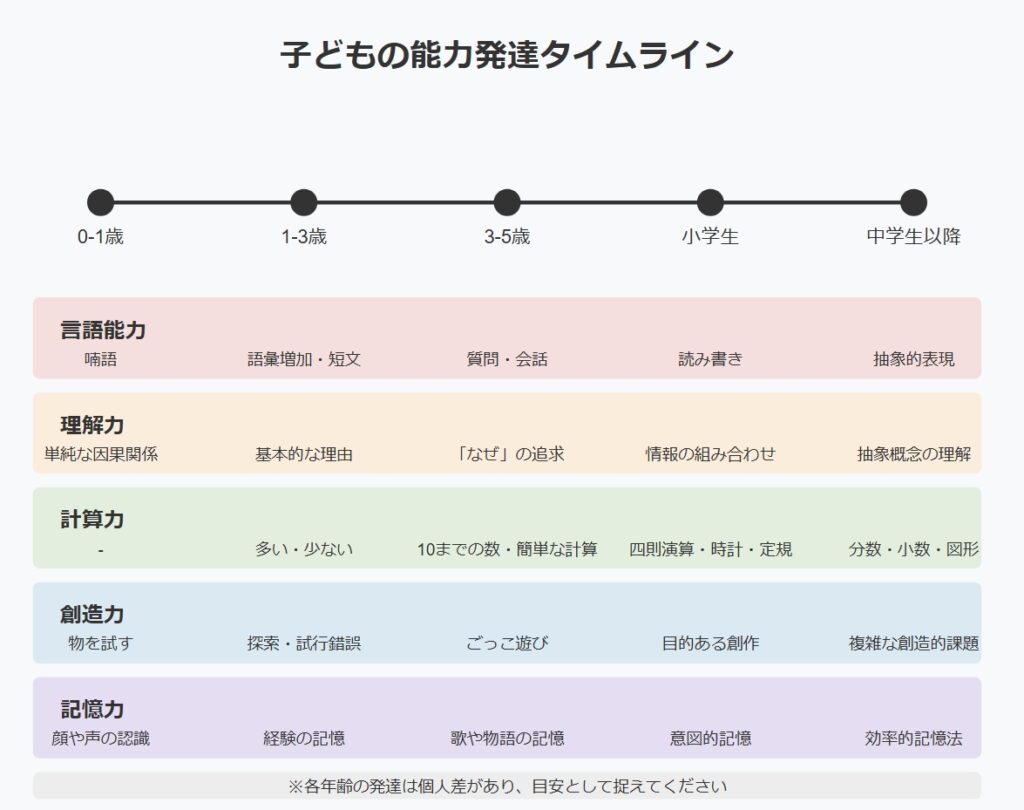

- 赤ちゃん(0-1歳):「あー」「まんま」などの喃語から始まり、単語を理解し、話し始める

- 幼児(1-3歳):語彙が急速に増え、「ワンワン来た」など短い文を話せるようになる

- 幼児後期(3-5歳):「どうして」「なぜ」と質問し、簡単な会話ができるようになる

- 小学生:読み書きを覚え、より複雑な言葉や考えを理解できるようになる

家庭での言語能力の育み方

言語能力を育むには、次のような取り組みが効果的です:

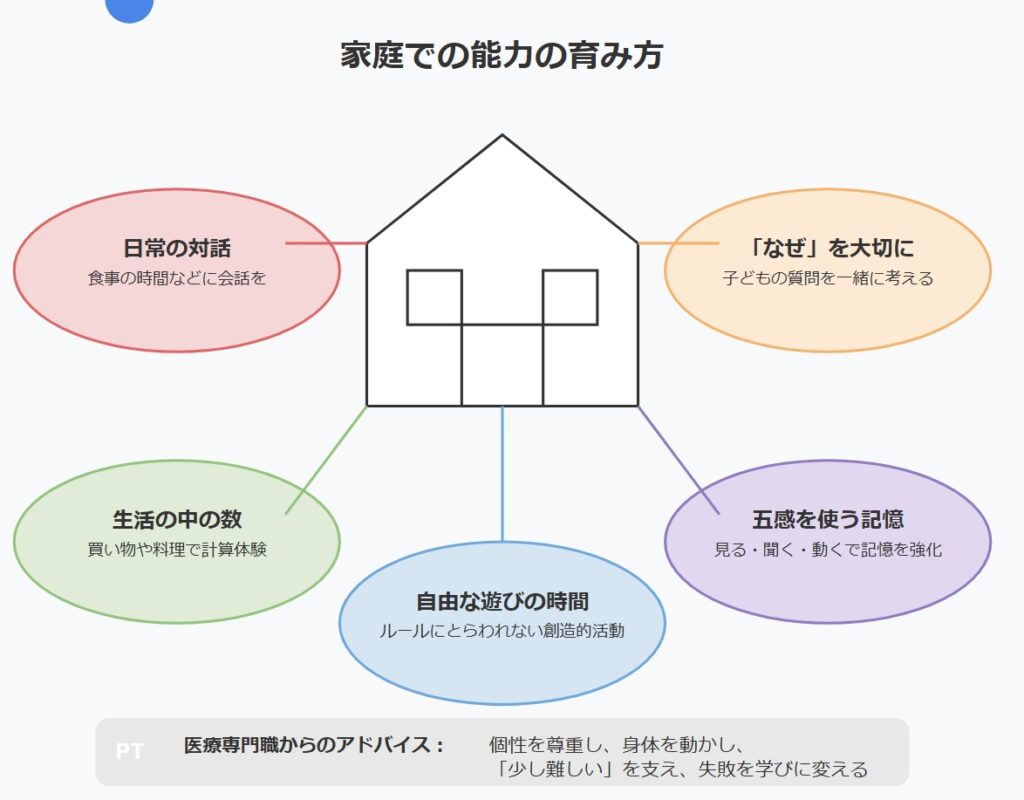

- 対話の時間を持つ:食事の時間などに、その日あったことを話し合う

- 質問を交えた読み聞かせ:「この後どうなると思う?」など問いかけながら本を読む

- 言葉遊び:しりとりや早口言葉など、楽しみながら言葉に親しむ

- 自分の言葉で説明する機会:何かを学んだら、自分の言葉で説明してもらう

3歳までの言語環境は特に重要です。テレビやタブレットよりも、実際の人との会話が言語発達には効果的です。「これは何?」と単に名前を問うよりも、「これで何ができると思う?」と考えを促す質問が言語能力を高めます。

理解力:情報を意味あるものにする力

理解力とは

理解力は、情報の意味をつかみ、自分の知識と結びつける力です。単に情報を受け取るだけでなく、「なるほど、こういうことか」と腑に落ちる状態を作り出す能力です。

理解力の要素

理解力は次のような要素から成り立っています:

- 要点把握:重要な情報を見分け、取り出す力

- 関連づけ:新しい情報と既に知っていることをつなげる力

- 推論:はっきり書かれていないことを読み取る力

- 概念化:具体的な例から一般的な法則を見出す力

- 批判的思考:情報の信頼性や正確さを判断する力

子どもの理解力の発達

理解力は次のように発達していきます:

- 乳幼児期:「ボールを投げると転がる」など、単純な原因と結果の理解

- 幼児期:「なぜ空は青いの?」など、理由を知りたがる時期

- 小学生:複数の情報を組み合わせて考えられるようになる

- 中学生以降:抽象的な概念を理解し、多角的に物事を考えられるようになる

家庭での理解力の育み方

理解力を育むには、次のような取り組みが効果的です:

- 「なぜ」を大切にする:子どもの「どうして」という問いを大切にし、一緒に考える

- 説明を促す:「それはどういう意味?」と子どもに説明を求める

- 身近な例で考える:難しい概念も、日常生活の例に置き換えて考える

- 図や表を活用する:視覚的な整理を通して理解を深める

小学生の宿題を見るときも、単に答えが合っているかだけでなく、「どうやってその答えにたどり着いたの?」と尋ねることで理解力を育みます。理解力は学校の成績だけでなく、友達との関係づくりや問題解決など、生活のあらゆる場面で役立ちます。

計算力:数と論理で世界を理解する力

計算力とは

計算力は、数量を扱い、論理的に考える力です。単に足し算や掛け算ができるだけでなく、数字の関係性を理解し、日常的な問題解決に応用する能力です。

計算力の要素

計算力は次のような要素から成り立っています:

- 数感覚:数の大きさや関係を直感的につかむ力

- 計算技術:足し算・引き算などの基本計算ができる力

- 論理的思考:順序立てて筋道を立てて考える力

- 空間認識:形や位置関係を理解する力

- 問題解決:数学的知識を使って課題を解決する力

子どもの計算力の発達

計算力は次のように発達していきます:

- 幼児期前半:「多い・少ない」がわかり、5つくらいまでの物を数えられる

- 幼児期後半:10までの数を理解し、簡単な足し算・引き算の概念がわかる

- 小学校低学年:掛け算・割り算を学び、時計や定規が使えるようになる

- 小学校高学年以降:分数や小数の計算、図形の性質の理解へと進む

家庭での計算力の育み方

計算力を育むには、次のような取り組みが効果的です:

- 日常の中の数:買い物の計算、料理のレシピの分量、時間の管理など、生活の中で数に触れる

- ボードゲーム:すごろくやカードゲームなど、数を使った遊びをする

- 考え方の重視:答えだけでなく、どうやってその答えを出したかを説明してもらう

- 間違いの活用:計算ミスをしても叱らず、「どこで間違えたか」を一緒に考える

子どもが「算数嫌い」にならないよう、日常の楽しい体験と結びつけることが大切です。例えば、お菓子を均等に分ける、必要な材料の量を計算するなど、実生活での計算体験が理解を深めます。

創造力:新しいアイデアを生み出す力

創造力とは

創造力は、既存の知識や経験を組み合わせて新しいアイデアを生み出す力です。芸術作品を作るだけでなく、日常の問題解決や新しい遊び方の発明など、あらゆる場面で使われる能力です。

創造力の要素

創造力は次のような要素から成り立っています:

- 発想力:たくさんのアイデアを思いつく力

- 柔軟性:違う角度から物事を見る力

- 独自性:他の人とは違うアイデアを生み出す力

- 具体化:アイデアを形にする力

- 問題解決:新しい方法で課題を解決する力

子どもの創造力の発達

創造力は次のように発達していきます:

- 乳幼児期:物を叩いたり投げたりして「こうするとどうなる?」と試す

- 幼児期:ごっこ遊びが盛んになり、想像の世界を作り出す

- 小学生:目的を持った創作活動ができるようになる

- 中学生以降:より複雑な創造的課題に取り組めるようになる

興味深いことに、小学校中学年(9-10歳頃)に創造性が一時的に低下することがあります。これは「みんなと同じがいい」という意識が強まるためです。この時期をどう過ごすかが、将来の創造性に影響します。

家庭での創造力の育み方

創造力を育むには、次のような取り組みが効果的です:

- 自由な遊びの時間:決まったルールのない自由な遊びの時間を確保する

- 多様な経験:美術館、自然、異文化など様々な経験を提供する

- 質問を変える:「これは何?」ではなく「これを使って何ができる?」と尋ねる

- 失敗を恐れない環境:「間違い」や「失敗」を責めず、新しい試みを応援する

家庭では、工作の材料を自由に使わせたり、料理のアレンジを任せたりと、創造的な活動の機会を意図的に作ることが大切です。「正解」のない問いに取り組む経験が、創造力を育みます。

記憶力:情報を蓄え、取り出す力

記憶力とは

記憶力は、情報を覚え、必要なときに思い出す力です。単に暗記するだけでなく、情報を整理して保存し、効率よく取り出すための能力です。

記憶力の要素

記憶力は次のような要素から成り立っています:

- 短期記憶:一時的に情報を保持する力(例:電話番号を一時的に覚える)

- 作業記憶:情報を保持しながら処理する力(例:計算途中の数字を覚えておく)

- 長期記憶:情報を長期間保存する力(例:自転車の乗り方を覚えている)

- 検索能力:必要な情報を思い出す力(例:人の名前を思い出す)

- 記憶方略:効果的に覚える方法を知っている力(例:語呂合わせを使う)

子どもの記憶力の発達

記憶力は次のように発達していきます:

- 乳児期:顔や声を認識し、特定の人や物を覚える

- 幼児期:経験したことを話せるようになり、歌や物語を覚える

- 小学生:意図的に記憶する方法を学び、学習内容を覚えられるようになる

- 中学生以降:抽象的な概念も記憶し、効率的な記憶法を身につける

家庭での記憶力の育み方

記憶力を育むには、次のような取り組みが効果的です:

- 五感を使う記憶:見るだけでなく、聞いたり、動いたりしながら覚える

- 関連づけて覚える:新しい情報を既に知っていることと結びつける

- 反復の工夫:単調な繰り返しでなく、間隔を空けた反復で記憶を定着させる

- 思い出す練習:ただ見直すだけでなく、実際に思い出す練習をする

子どもの記憶力を責めるのではなく(「なんで覚えていないの!」)、効果的な記憶の仕方を一緒に考えることが大切です。例えば、買い物リストを覚えるゲームをしたり、夕食時に「今日学校で一番楽しかったことは?」と尋ねたりすることが記憶力の訓練になります。

スキル層能力の関係性と活用

これらの5つの能力は、独立しているのではなく、互いに影響し合っています。例えば:

- 言語能力が高まると理解力も向上する(言葉がわかれば内容も理解しやすい)

- 理解力が深まると記憶力も高まる(理解したことは覚えやすい)

- 創造力と計算力を組み合わせると問題解決力が高まる

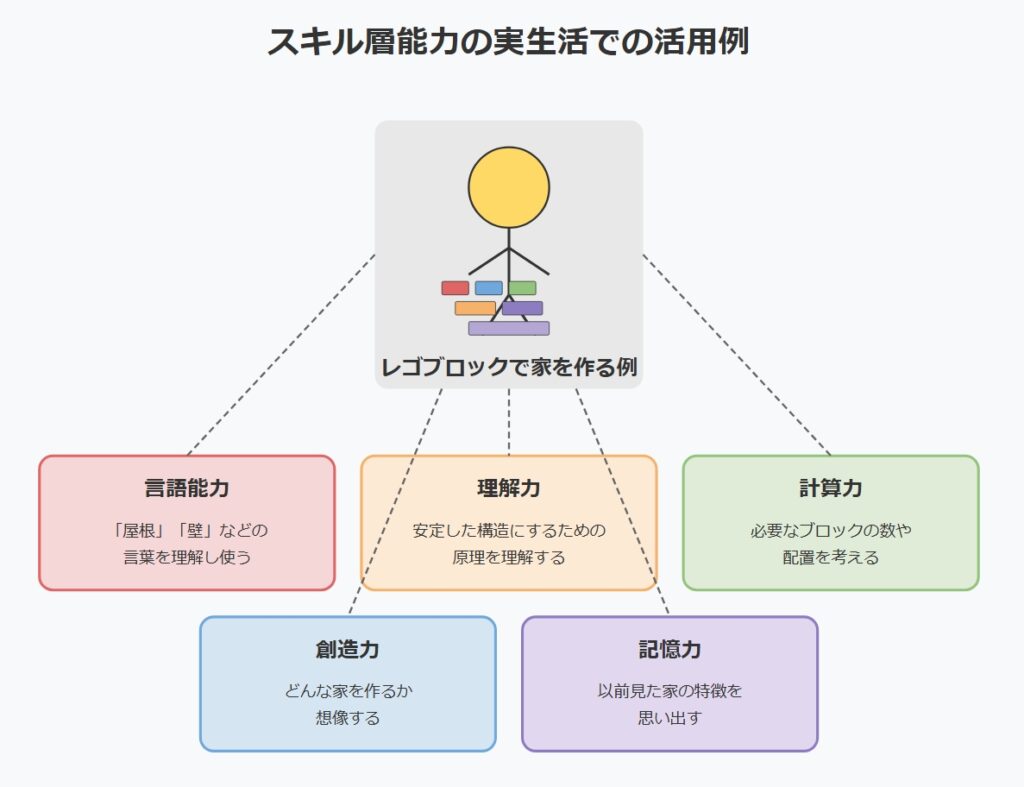

実際の活動では、複数の能力が組み合わさって機能します。例えば、子どもがレゴブロックで家を作る場合:

- 創造力:どんな家を作るか想像する

- 計算力:必要なブロックの数や配置を考える

- 記憶力:以前見た家の特徴を思い出す

- 理解力:安定した構造にするための原理を理解する

これらの能力をバランスよく育てることで、子どもは様々な課題に柔軟に対応できるようになります。

医療専門職からの子育てアドバイス

理学療法士と看護師の視点から、スキル層の能力開発に関する実践的なアドバイスをいくつか紹介します:

個性を尊重する

子どもの発達は一人ひとり異なります。ある能力が先に伸び、別の能力がやや遅れることは珍しくありません。他の子と比べるのではなく、その子自身の成長を見守りましょう。

身体を動かすことの大切さ

体を動かす遊びは脳の発達を促します。スマホやタブレットだけでなく、外遊びや運動を取り入れることで、認知能力の土台が作られます。

「少し難しい」を支える

子どもが「できること」と「まだ一人ではできないこと」の間を狙って課題を設定しましょう。大人が少しサポートすれば達成できる程度の難しさが、最も成長を促します。

失敗を学びに変える

間違いや失敗を責めるのではなく、「次はどうしたらいいかな?」と一緒に考えることで、挑戦する姿勢を育てましょう。

まとめ:スキル層能力の育み方

スキル層の5つの能力(言語能力、理解力、計算力、創造力、記憶力)は、子どもが「やりたいこと」を実現するための具体的な道具となります。これらの能力を育むポイントは:

- 日常生活の中で自然に触れる機会を作る

- 楽しみながら学べる環境を整える

- 子どもの興味に合わせた活動を取り入れる

- 過程を大切にし、結果だけを求めない

子どもの能力は、一朝一夕で伸びるものではありません。毎日の小さな経験の積み重ねが、将来の大きな力となります。焦らず、子どもの成長のペースに合わせて、温かく見守り、適切なサポートを提供していきましょう。

次回の記事では、年齢別のスキル層能力の育て方について、具体的な活動例をご紹介します。子どもの「できた!」という喜びを一緒に育む方法をお伝えします。